Los que mandan

El 23 de septiembre de 2004 hubo una celebración singular en la Universidad Católica Argentina: se festejaron los cuarenta años de la aparición del libro Los que mandan , del sociólogo José Luis de Imaz. Para quienes investigan orígenes, formación y voluntad de quienes conducen, dirigen, manejan los hilos del poder sigue siendo un libro de consulta necesaria. Es la historia de quienes han ocupado lugares de decisión: las elites. Es un estudio sobre las clases altas de Buenos Aires, hábitos, costumbres, preferencias y relaciones de poder. Se reeditó 14 veces y se tradujo al inglés, alemán, sueco y japonés.

En 1964, el sociólogo católico José Luis de Imaz publico, vía Eudeba, su texto por años canónico Los que mandan. El núcleo del escrito era la influencia insoslayable de las FF.AA., los empresarios, los sindicatos y la Iglesia, ideas que reflejaban una parte de la realidad y que dio origen a los llamados “factores de poder”. Muchas veces se efectúan consideraciones éticas sobre el tema y abundan opiniones sobre la excepcionalidad argentina, en un capitalismo ajeno a lo que en realidad son inherentes al desarrollo del sistema, con énfasis precisos, según las épocas y el país. Si bien el capitalismo no es un sistema homogéneo, su acumulación primitiva ha tenido rasgos universales.

Hace años en un artículo, José Luis Romero lo vio así: “No era difícil saber quiénes mandaban en los sesenta, cuando José Luis de Imaz publicó su libro. Quizá porque entonces las realidades eran más claras, quizá también porque los paradigmas de las ciencias sociales nos daban más certezas. Por entonces había una ‘clase propietaria’, integrada por sectores empresariales bien alineados detrás de sus representaciones corporativas; términos como ‘clase terrateniente’, ‘burguesía nacional’, ‘burguesía monopólica’ tenían un claro correlato empírico, tanto como ‘sindicalismo peronista’, ámbito donde se veía la gestación de una nueva dirigencia. Igualmente nítidos eran otros ‘factores de poder’, como se decía: las Fuerzas Armadas, la Iglesia.”. Decía bien Romero: “La lucha no se libraba en los escenarios previstos por la Constitución: las instituciones representativas, que nunca habían funcionado muy bien, estaban heridas de muerte por la proscripción peronista”.

Ya para los años recientes, el peso de los “factores de poder” como los describió De Imaz se ha diluido al igual que la influencia de algunos empresarios de poder. En tiempos de Raúl Alfonsín comenzó esa decadencia aunque los llamados “capitanes de la industria” fueron escribiendo parte de la agenda de prioridades. Como se ha señalado en el espacio empresarial, nuevas figuras o grupos desplazaron a aquellos “dueños de la Argentina” que hablaba Majul. Hasta dónde la política realmente acota esos poderes fácticos es un tema en debate. De todas maneras, la recuperación de la política y sus instrumentos, es una acción colectiva sin dueños absolutos, y puede ser una manera de leer los cambios que cayeron sobre la historia de personajes o grupos económicos que parecían eternos.

En rigor, es casi una ley del desarrollo del capitalismo la manera violenta con que se fue imponiendo sobre relaciones sociales más atrasadas como someter al Estado para la acumulación del capital.

Imaz plantea en su libro que una “elite esclarecida” había convertido a la Argentina desértica del siglo XIX en nación moderna y progresista. Sin embargo, argumenta, la modernización generada y los movimientos en la sociedad no produjeron una clase dirigente que pudiera dar continuidad a esa iniciativa. También exponía que la ausencia de esta clase dirigente tenía su raíz en una radical incomunicación, lo que impedía que las elites sectoriales adquiriesen los atributos de organización y cohesión propios de una clase dirigente. Imaz subraya cierta nostalgia del pasado de la clase dirigente que convirtió a la Argentina en un país moderno y muestra cómo sus miembros surgieron de los mismos establecimientos educativos, de las mismas familias y de los mismos clubes. Precisamente estos espacios son los que los investigadores van a tomar para poder establecer dónde y cómo se forman las elites; y también cómo ejercieron su influencia y poder.

En el año 2003, el historiador Luis Alberto Romero escribió sobre el libro de Imaz: “Menos visibles son quienes manejan los fondos frescos, es decir ese flujo de capital financiero que en todo el mundo marca la economía. Llega, circula, arrastra el ahorro acumulado y se va, dejando tras de sí el paro y la desocupación. Quienes los manejan también mandan. No los conozco, pero se me ocurre que los operadores de los gigantescos fondos de inversión son ejecutivos jóvenes, poco cultos, que con un cliqueo en el mouse mueven miles de millones de dólares. ¿Por qué ir a la Argentina, o salir de ella? ¿Qué se dice? En línea con ellos hay un grupo de expertos locales, asesores y gurúes de la economía, que forman opinión, aquella que convence a los operadores. Unos y otros definen el azaroso curso del flujo financiero. Mandan”. De este modo, Romero daba cuenta de los nuevos perfiles que habían adquirido los poderosos del siglo XXI. Y sobre los cuales dos libros recientes analizan en profundidad.

Uno de ellos es La educación de la clase alta. Entre la herencia y el mérito de la antropóloga Victoria Gessaghi que hace hincapié en las escuelas secundarias formadoras de elites. Gessaghi advierte que ya desde 1980 diversos estudios cuestionaban la supuesta orientación igualitaria del sistema educativo y llevaban a plantear la fragmentación del sistema educativo. Un argumento que sirvió para levantar un muro en torno de la educación privilegiada y de “excelencia”. En su muy interesante trabajo etnográfico, la investigadora da cuenta de su recorrido por una parte íntima de las clases altas. El mérito no es menor. No es para nada abundante la bibliografía que existe sobre estos sectores. Pero hay excepciones como las de Maristella Svampa; Guillermina Tiramonti; Sandra Ziegler; Roy Hora o Leandro Losada, entre otros.

Y tampoco hay demasiada investigación periodística ni crónicas en este campo. Al respecto la escritora y cronista Leila Guerriero declaró en una conferencia sobre periodismo: “No hay voluntad de hacer crónicas sobre las clases altas desde una mirada crítica”. Ha ocurrido que tanto etnógrafos como periodistas de distintas generaciones sintieron la necesidad de denunciar las injusticias de la pobreza en nuestro país y en todo el continente y de ese modo los abordajes sobre los sectores altos quedaban siempre pendientes. Había una razón que condicionaba esta situación investigativa: en general, los sectores más favorecidos no cierran las puertas a los investigadores y los sectores más acomodados, no las abren.

Por su parte la socióloga Ana Castellani, que lee la sociedad argentina en clave económica, coordinó el libro Radiografía de la elite económica argentina donde analiza la estructura y organización del país en los años noventa. En ese lapso determinante para la historia nuestra, las elites jugaron un papel clave en la promoción, apoyo público e implementación de muchas de las principales medidas tomadas desde el ministerio de Economía y también desde la Cancillería. “Durante la década del noventa, la cúpula (empresarial) presentó un alto grado de rotación, se produjo un avance de las extranjeras sobre las nacionales, de las privadas sobre las estatales, de las empresas de servicios sobre las industriales, y entre estas últimas, un avance de las agroindustriales sobre las de las demás ramas de la industria”. Castellani –junto con la investigadora Mariana Heredia– explica por qué es relevante conocer las características y comportamiento de la elite económica argentina: “Porque en toda sociedad capitalista tanto las grandes firmas como las asociaciones empresarias tienden a incidir de manera determinante en el proceso de acumulación del capital, en la distribución de la riqueza, y en la orientación de la intervención económica estatal, en virtud del poder político que detentan”.

Gessaghi determina en su libro cómo se ha gestado y definido la identidad de la clase alta. “En la Argentina no se estructuró un sistema de formación de las elites como en otros países. La matriz republicana e igualitaria de nuestro país lo impedía. Sin embargo, las clases altas conformaron un espacio de instituciones propias que les garantizó una socialización ‘entre nos’. La expansión de los diferentes niveles del sistema, a la vez que los sectores más acomodados cooptaban determinadas instituciones, sin intervención estatal, permite hablar de una ‘democratización segregadora’ en el sistema educativo”.

Castellani se pregunta: ¿por qué resulta relevante conocer las características y comportamientos de la elite económica argentina? “Porque en toda sociedad capitalista tanto las grandes firmas como las asociaciones empresarias tienden a incidir de manera determinante en el proceso de acumulación del capital, en la distribución de la riqueza y en la orientación de la intervención económica estatal, en virtud del poder económico y el poder político que detentan”.

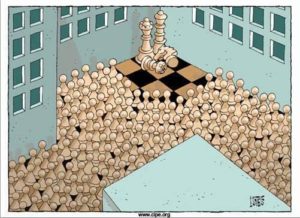

En el clásico La elite del poder , el sociólogo estadounidense Charles Wright Mills analiza la estructura y configuración de los “altos círculos” de su país, donde reside el poder. Estos pequeños grupos son los que toman las decisiones tanto sobre hechos pequeños como sobre acontecimientos de altísima trascendencia. “En nuestro tiempo –sostiene Mills– se presentan momentos decisivos y en esos momentos deciden o dejan de decidir pequeños círculos. En cualquier caso, esos grupos son una minoría del poder. Unos de esos momentos fue el lanzamiento de la bombas ‘A’ sobre el Japón; otro lo fue la decisión acerca de Corea; otro momento semejante fue la serie de maniobras que hicieron participar a los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial”.

De las decisiones de la elite aun siguen dependiendo la vida de ciudadanos de todo el mundo. Lo que se desprende –en nuestro territorio– es la necesidad de armar y actualizar permanentemente una radiografía de la elite que dio origen a los hombres que hoy gobiernan la Argentina. Muchos intelectuales de origen progresista aún se muestran desconcertados ante la aparición de los nuevos integrantes de las cúpulas del poder actual surgidos –muchos de ellos– del PRO: “no los conocemos”, coinciden. Muchos de ellos están abocados –o deberían estarlo– a darle nitidez a la foto de la nueva burocracia. La de los que hoy “mandan”.

Emparejando la cosa.

También es cierto que existe masivamente en el mundo una casta de nuevo ricos de la política, líderes sociales, representativos de masas laborales , dueños de capital económico que pueden armar un partido a su propia medida o ya sea por ser segunda generación de funcionarios acumuladores o por dineros mal habidos desde las arcas públicas, es también dejar en claro que los que mandan también son estos nuevos ricos de políticas populistas y con antecedentes de carecer de ideología estable y con bases solidas, Los que mandan en las arcas del estado son mayormente obsecuentes con la política temporal y aceptan discurso y estrofas liricas de atril como verdades axiomáticas , sin discutir las consecuencias a corto y mediano plazo. Los que mandan y se han enriquecido siendo líderes sociales son además capitalistas de la mejor sepa ya que jamás contribuyen a la producción de su territorio o la explotación de nuevas formas laborales dignas son propietarios de extensiones de campo o de suntuosos hoteles ,pero jamás, jamás ponen sus capitales al servicio del bien común; Los que mandan siempre mutan pero jamás desaparecerán ya que otros hoy copian el modelo de ejecución que pondrán en marcha mañana para ser los nuevos, Los que mandan.